2025 年,DJI 同 Insta360 都推出咗最新款嘅 4K 迷你口袋相機。Insta360 率先喺 8 月 21 號發表「Insta360 GO Ultra」,DJI 亦緊接住喺 9 月 23 號推出咗「DJI Osmo Nano」。

身為 Insta360 同 DJI 的死忠粉,呢兩部機一開賣我就即刻入手咗Insta360 GO Ultra 同埋DJI Osmo Nano。而家 GO Ultra 已經用咗足足三個月,Osmo Nano 都玩咗一個月,我對呢兩款產品都摸到晒門路、了解得好透徹。今篇評測會全方位對比 GO Ultra 同 Osmo Nano,逐樣拆解各項細節,同大家分享最真實嘅實測結果,等你買機時唔使煩,輕鬆揀到最啱自己嘅一款!

評測要點包括:

- 規格比較

- 機身尺寸

- 厚度

- 重量

- 日間畫質

- 夜間畫質

- 視野廣角 FOV

- 防抖

- APP 軟體

- 開機速度

- 相機過熱問題

- 充電速度

- 電池續航

- 配件套餐

- 遠端操控功能

有啲細節雖然喺規格表上睇唔出嚟,但實際使用體驗可能會有好大影響。經過實測同整理,相信呢份內容一定可以成為你選購時嘅重要參考。

規格比較

首先係GO Ultra同埋Osmo Nano嘅規格比較,作為參考,仲有附上GO 3S嘅規格。

| Insta360 GO Ultra | DJI Osmo Nano | Insta360 GO 3S | |

|---|---|---|---|

|  |  | |

| 傳感器 | 1/1.28 | 1/1.3 | 1/2.3 |

| 最大解像度 | 4K 60fps | 4K 60fps | 4K 30fps |

| 專屬夜拍模式 | PureVideo | ||

| 慢動作延時錄製 | 4K 60fps 2.7K 120fps 1080P 240fps | 4K 120fps 2.7K 120fps 1080P 240fps | 2.7K 100fps 1080P 200fps |

| 寫真解像度 | 50MP | 35MP | 9MP |

| 影片儲存 | SD 記憶卡 | SD 記憶卡+內建儲存 | 內建儲存 |

| 最大視野角 FOV | 156° | 143° | 150° |

| 運行時間(單機身不帶Action Pod) | 1080P:200分 (70分) 4K:170分 (60分) | 1080P:200分 (90分) 4K:120分 (50分) | 1080P:140分 (38分) |

| 80% 快速充電 | 相機單機身: 12分鐘 | 相機單機身: 15分鐘 | 相機單機身: 23分鐘 |

| 100% 充滿電 | 40分鐘 | 50分鐘 | |

| 螢幕尺寸 | 2.5″ 翻轉螢幕 | 2.0″螢幕 | 2.2″ 翻轉螢幕 |

| 重量 | 單機身:53.2g 相機整體:162.6g | 單機身:52.6g 相機整體:124.0g | 單機身:39g 相機整體:135g |

| 防水 | 單機身:10m 相機整體:IPX4 | 單機身:10m 相機整體:IPX4 | 單機身:10m 相機整體:IPX4 |

| 錄製環境 | -20℃ 〜 40℃ | -20°C~45°C | -20℃ 〜 40℃ |

| 價格 | HKD $2,999 NTD $13,980 | HKD $2,219 NTD $8,890 | HKD $2,759 NTD $12,900 |

除咗廠商官網上面公布嘅規格之外,仲有啲選購要點值得關注。呢啲要點係根據我兩年幾使用迷你運動相機嘅經驗總結出嚟嘅。我由2023年發布嘅Insta360 GO 3開始接觸拇指相機。

| Insta360 GO Ultra | DJI Osmo Nano | |

|  | |

| 白天日光畫質 | ||

| 夜拍畫質 | ||

| 最大視野範圍 FOV | 156° | 143° |

| 120 fps slow | 2.7K | 4K |

| 照片解析度 | ||

| 內置儲存 | ||

| 運行時間 | ||

| 充電時間 | 40分鐘 | 50分鐘 |

| 發熱 | ||

| 防風麥克風 | ||

| 遠程確認畫面 | ||

| 慢動作錄製 | ||

| 價格 | NTD $13,980 HKD $2,999 | NTD $8,890 HKD $2,219 |

Insta360 GO Ultra vs DJI Osmo Nano | 要點總結

呢篇評測可能會比較長,所以我先簡單總結幾個結論先~

哪台畫質更好?

我個人更鍾意 GO Ultra 嘅影片畫質!佢唔會刻意誇張色溫或者飽和度,反而以自然真實嘅方式還原影像,睇起上嚟超舒服。另外,Insta360 GO Ultra 仲有三個令我印象好深刻嘅優點:

- 廣角視野達156°,比Osmo Nano更闊

- 直覺嘅觸控操作,拍攝體驗更順手

- 支援遠端操控,無論手持或者固定拍攝都更靈活方便

價格

對比價格,Insta360 GO Ultra 標準套裝售價為 NTD $13,980(HKD $2,999),而DJI Osmo Nano 則為 NTD $8,890(HKD $2,219),價差約 1.5 倍。

雖然 DJI 品牌知名度夠高,但喺同類產品(拇指相機、全景相機、運動相機)入面,Insta360 嘅定價通常會略高少少。不過 Insta360 始終有唔錯嘅銷量,全因佢嘅產品同 DJI 有明顯嘅差異化,而且功能亦都更完整。

「價格」當然是重要的選購因素,但如果你最在意價格,且希望擁有體積小巧的拇指型相機,我反而建議考慮GO 3S,更輕便且性價比高。

機身尺寸

第一眼望落去,DJI Osmo Nano 睇起身體積夠晒細,點知實測之後先發現,佢同 Insta360 GO Ultra 嘅重量差淨係得 0.6 克咋。之所以兩部機重量差唔多,可能嘅原因包括:

- 磁鐵面積:兩部相機嘅固定方式唔一樣,而磁鐵設計會影響整體嘅重量分布

- Insta360 GO Ultra 機身設計偏薄:所以雖然重量會集中,但整體拎起上嚟感覺好輕盈。

由於結構差異,在錄影時,方塊型的 Insta360 GO Ultra 相對更穩定,手持錄製時晃動感較小

硬件差異

- Insta360 GO Ultra 可錄製更長時間的 4K 影片

- DJI Osmo Nano 在 1080P 下錄製時間較長

- GO Ultra 支援快速充電功能

- 錄影耐熱能力:GO Ultra 最高支援 40℃,Osmo Nano 最高支援 45℃

- 防水等級:兩者均達 IPX4,單相機可承受防水 10 米

兩部相機各有各優勢:Insta360 GO Ultra 更著重「實用性」,而DJI Osmo Nano 就偏向「耐用性」。雖然兩者喺電池同防水硬體性能上有少少差異,但硬體規格大致上都一樣。

GO Ultra 實用度更高

總的來說,我認為 GO Ultra 係一款對入門新手更友好嘅 Vlog 相機,能夠滿足日常同一般使用者嘅需求。

- 4K 錄製畫質夠好

- 支援各種支架配件

- 比起「運動」更適合「旅行記錄」和「日常 Vlog 」

- I人友好, 帶在身上不顯眼

我覺得 Insta360 嘅產品設計一路都好注重「用戶體驗」,呢個亦都係我堅持做評測嘅原因 —— 自己用過覺得好,先有分享嘅衝動。

憑藉高畫質、多功能以及簡單易用的設計,Insta360 GO Ultra 能吸引所有性別及旅行 Vlog 愛好者。雖然價格比 DJI Osmo Nano 稍高,但對許多人而言,這份價值是值得的。

另外,Insta360 喺應用程式 APP 方面一向都勝過 DJI。相比之下,DJI Osmo Nano 嘅 APP 連接成日唔穩定(笑),就算換成 DJI Osmo 360 或者 Osmo Action 5 Pro,都唔會出現咁頻繁嘅連線問題。

用緊 DJI Osmo Nano 嘅時候,我仲遇到另一個問題:錄影途中機身太容易發熱,15 分鐘就開始熱,超過 20 分鐘甚至仲會因為過熱自動關機添。用過運動相機嘅朋友都知,過熱其實係運動相機嘅通病,但係無論係 Insta360 定 DJI 嘅其他運動相機,錄 10~20 分鐘片幾乎都唔會出現過熱情況。今次係我第一次見到 DJI 產品嘅發熱問題咁明顯。相比之下,GO Ultra 嘅發熱問題就唔嚴重,錄 20 分鐘以內通常都唔會有發熱情況。

DJI 更注重「運動場景」嗎?

Insta360 就更著重「易用度」同「新手友好」,產品設計同使用體驗都以降低門檻為核心。比起 DJI 嘅硬核風格,Insta360 更希望就算係普通用戶,都可以輕輕鬆鬆拍出靚片⬇️。

- 價格平,適合入門玩家

- 有專門嘅相機保護殼

- 支援 4K120fps 錄製4倍慢動作延時

- 官方影片一直都係走「運動風」

DJI 呢兩年推出嘅產品都帶有好強嘅「運動屬性」,從產品設計已經可以感受到濃厚嘅「科技感」。

以 DJI Osmo Action 5 Pro 的宣傳片為例,大量使用極限運動場景來展示產品性能。到了 DJI Osmo Nano也是同樣的風格⬇️。

Insta360 則更注重「易用度」和「新手友好」,產品設計和使用體驗都以降低門檻為核心。相較於 DJI 的硬核風格,Insta360 更希望讓普通用戶也能輕鬆拍出好看的影片⬇️。

畫質比較

4K vs 2.7K vs 1080p

「4K」代表影片嘅畫質,畫質越高,電池消耗就越多。而「fps」則係影片播放嘅流暢程度,類似於每秒鐘能睇到幾多幅漫畫,顯示嘅圖像越多,動作就越流暢。因此,120 fps 最適合用嚟錄製慢動作影片。

初次入門使用建議設定 4K 30fps

| 拍攝場景 | fps 幀率 | 要點 | 推薦使用 |

| 日常 Vlog | 4K 30fps | 光線較好的場景 | GO Ultra |

| 運動場景 | 4K 60fps | 錄製流暢自然的慢動作 | GO Ultra |

| 慢動作延時 | 4K 120fps、2.7K 120fps、1080p 240fps | 捕捉最細微的動作 | Osmo Nano |

| 夜拍 | 4K 30fps (PureVideo) | 夜晚也清楚明亮 | GO Ultra |

日光畫質 ( 靜態照片)

日頭日光環境底下,Insta360 GO Ultra 通常都有更出色嘅影片畫質表現。不過由 DJI Osmo Action 5 Pro 開始,DJI 喺影片畫質方面已經有明顯改善。到咗 DJI Osmo Nano 呢一代,佢同 GO Ultra 喺日光下嘅畫質差距已經大幅收窄。

從靜態相片睇,兩部機嘅差異更加明顯。DJI Osmo Nano 影嘅相睇起身會略暗少少,但與其話係曝光不足,不如話係 HDR 效果太強烈,導致整體亮度被壓低咗。

睇多啲樣本之後就會發現,DJI Osmo Nano 並唔係所有場景都偏暗,背光場景底下 Osmo Nano 嘅色彩飽和度更高、輪廓亦都更清晰。呢個調校風格同 Osmo Action 5 Pro 同埋 Osmo Action 360 一致 ——DJI 明顯鍾意強化 HDR 表現,會優先呈現討好嘅色彩,但係喺光影層次同埋細節解析度方面就有所取捨。

就以呢張瀝青路面同天空嘅對比照做例子:第一眼望落去,DJI Osmo Nano 嘅色彩夠晒鮮豔,視覺效果好討好;

但係認真睇就會發現,陰影細節比較弱,天空嘅層次感亦都明顯唔及 GO Ultra。GO Ultra 呈現出嘅畫面更立體,對畫質有高要求嘅用戶,可能會更鍾意呢種風格。

不過值得肯定嘅係,DJI Osmo Nano 嘅解析度比起 Osmo Action 5 Pro 確實有明顯提升。DJI 喺畫質優化方面不斷進步,或者多 1-2 年,「DJI 畫質唔及 Insta360」呢種講法就會成為過去式。但而家我個人始終都更鍾意 Insta360 嘅畫質。

從 Ace Pro 2 開始,可以睇出 Insta360 喺畫質研發上投放咗大量心血。更優秀嘅畫質表現、更完善嘅軟體生態同配件系統,亦令到產品定價無法像 DJI 咁樣追求極致性價比。

兩個廠商選擇了不同的市場策略: DJI 主打高性價比,Insta360 則專注提升整體使用體驗。

日光影像品質(摘自影片)

4K 影片實測

接下來,我剪輯了一段 4K 影片進行對比測試。

整體表現同靜態相片嘅趨勢一致 ——DJI Osmo Nano 嘅 HDR 效果更加明顯。不過喺某些場景入面,呢個特性反而會變成佢嘅優勢。

尤其係喺背光環境底下,DJI Osmo Nano 嘅優勢更加明顯。強大嘅 HDR 功能可以有效平衡高反差場景嘅明暗層次,唔單止避免咗高光區域過曝,仲保留到暗部細節,唔會出現死黑嘅情況。比起 GO Ultra,佢喺呢類高反差場景入面就比較容易流失細節。

呢張相嘅構圖雖然唔算完美,但係可以清楚展示 DJI Osmo Nano 喺背光環境底下嘅表現。人物同前景嘅細節保留得幾清晰,不過代價就係天空嘅色彩被壓縮成淺藍色 —— 呢個正正係強 HDR 處理嘅典型特徵。

這是在陽光直射下的自拍照⬇️。

我特意影咗呢張紅色彼岸花盛放嘅相,一眼睇落就發現 Osmo Nano 嘅色彩飽和度明顯超標。唔單止彼岸花嘅紅色濃到過晒頭,連背景稻田嘅顏色都艷得離譜,整體畫面睇落完全過飽和。放大細睇仲誇張 ——Osmo Nano 影出嚟嘅彼岸花,正正因為飽和度太足,反而連色彩層次都冇咗,仲出現咗失真嘅情況。

順帶一提,DJI 嘅 10 位元 Log 模式如果淨係用 DJI Mimo 剪輯,其實發揮唔到乜作用。10 位元 + D-Log 模式更加適合訂咗 Adobe Premiere 或者其他專業軟件嘅人用(我自己冇訂閱,所以冇辦法深入測試)。

可能有人覺得我對「畫質」太過吹毛求疵,但作為數碼單反相機粉絲,我對畫質確實有份執著。客觀講,DJI Osmo Nano 色彩鮮艷清晰嘅特性,其實更適合直接分享去社交媒體,就算完全唔做後期調色,都可以呈現出討好嘅效果。

總結

DJI Osmo Nano 同 GO 3S 就屬於「修正型」風格,色彩經過強化處理

Insta360 GO Ultra 同 GoPro HERO 13 就屬於「自然型」風格,畫面睇落更貼近肉眼實際見到嘅樣子

夜拍

關於夜拍我製作了一隻比較比較影片歡迎參考↓

一路以嚟,Insta360 同 DJI 喺低光環境底下嘅表現有好大分別:Insta360 拿手處理暗部細節,DJI 嘅燈光渲染就往往過於強烈。不過DJI Osmo Nano 就相當驚喜 —— 佢喺低光環境下嘅影像質素,好得出乎意料。

比起舊款嘅 DJI 運動相機,DJI Osmo Nano 嘅畫質確實有顯著提升。講真,DJI 以前一直唔識處理「暗部環境入面嘅強光源」呢類高對比場景,但 DJI Osmo Nano 已經可以好好平衡明暗反差。係某些場景底下,佢嘅明暗處理表現仲好過 GO Ultra。

Insta360 GO Ultra 係咪喺色彩還原同細節描畫(包括畫面立體感)方面更勝一籌呢?客觀講確實係咁,但比起舊款 DJI 產品,DJI Osmo Nano 已經將呢個差距收窄到幾乎可以忽略嘅程度。

值得一提嘅係,就算係極暗環境下行路或者跑步,DJI Osmo Nano 都唔會出現舊款常見嘅畫面閃爍問題,穩定性表現相當出色。

雖然 DJI Osmo Nano 喺色彩還原方面仲係略顯不足,但係喺明暗處理上,某些場景底下佢仲超越咗 GO Ultra。綜合嚟講,DJI Osmo Nano 喺低光環境下嘅優化真係可以講係一個突破。

FOV 視野角

GO Ultra 嘅最大廣角係 156°,同 GoPro HERO 13 一樣,而 DJI Osmo Nano 就略窄,POV 為 143°。以下就係「影像穩定標準模式」底下嘅最大視角對比。

係同一個場景入面拍攝之後,我剪輯咗一段可以清晰睇出差異嘅片段。喺跳躍並將腳伸埋鏡頭嘅動作入面,Insta360 GO Ultra 嘅視野明顯闊好多,營造出嘅動態張力同視覺衝擊力都更強。

FOV 視角越闊,畫面呈現出嘅空間延展感就越震撼。如果你經常拍攝極限運動,或者需要營造誇張嘅透視效果,呢個差異就值得特別留意。

慢動作延時錄製

DJI Osmo Nano 喺慢動作錄製方面嘅表現好出色,延續咗 DJI 產品一貫嘅優勢。雖然 2.7K 同 1080P 嘅幀率兩部機都一樣,但係 Osmo Nano 嘅 4K 錄製可以去到 120fps,能夠實現4倍慢動作錄製。

相比之下,Insta360 GO Ultra 嘅4K拍攝最高淨係支援60fps,最多只能做到2倍慢動作。如果你經常需要拍攝高解析度嘅慢動作畫面,Osmo Nano 喺呢方面就有明顯優勢。

畫質比較總結

簡單總結一下畫質方面的比較,然後繼續下一個主題!

- 整體影片畫質 — GO Ultra 更勝一籌

- 色彩表現 — DJI Osmo Nano 色彩飽和度更高,背光場景處理出色

- 在低光環境下,兩者嘅表現都非常優秀◎

- 在視角範圍方面,GO Ultra 擁有 156° 超廣角,能夠拍出更具衝擊力嘅畫面

- 慢動作 — DJI Osmo Nano 支援 4K 120fps,延時錄製性能更強

外觀設計

接下來睇下外觀設計。機身形狀嘅差異直接影響住使用體驗,我哋嚟快速瀏覽幾個重點!為咗更清晰地呈現,以下透過照片進行對比說明:

Insta360 GO Ultra 採用霧面磨砂質感,整體外觀更顯高級感 ; Osmo Nano 採用鏤空設計搭配醒目的品牌標誌,視覺風格更為個性化。

兩款相機嘅鏡頭都採用可拆卸設計。即使不慎損壞,也能夠以相對低廉嘅價格單獨更換鏡頭,從而降低維修成本。

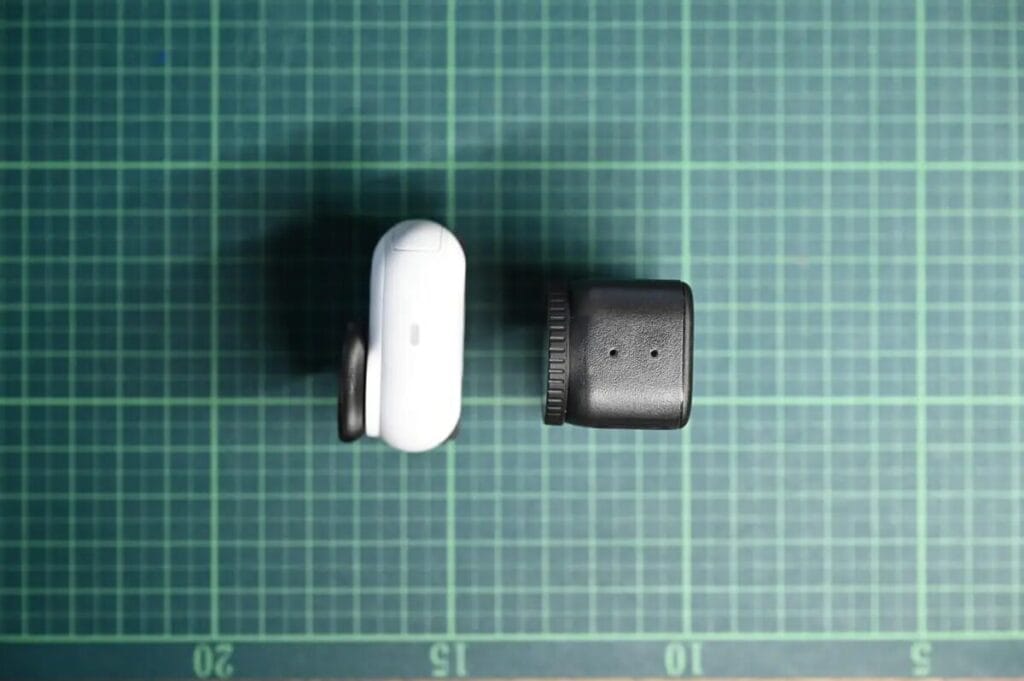

機身大小、厚度

來看重量的部分,GO Ultra 及 DJI Osmo Nano 的裸機重量差異僅有 0.6g,幾乎可以忽略。不過裝上保護殼後,DJI Osmo Nano 會增加到 12.4g,手感明顯變沉。

講真一句,我原本以為DJI Osmo Nano 會更加輕便,但實測之後先發現,兩部相機嘅重量差異,比我想像中細好多。

整體嚟講,DJI Osmo Nano 淨係一部相機嘅確係輕少少,雖然日常用嘅時候幾乎完全唔覺得有分別,但係對於經常去行山或者遠程徒步嘅人嚟講,每一克重量都好重要。

從正面睇,DJI Osmo Nano 嘅輪廓確實細啲,但厚度就明顯厚好多。諗返轉頭,兩部機嘅重量淨係相差 0.6g,咁樣嘅體積配置都好合理——平均落嚟,兩款相機嘅整體尺寸其實差唔多。順帶一提,如果同 GO 3S 比較嘅話,GO 3S 嘅體積明顯細咗一圈。

Insta360 GO Ultra 仲有一個優勢,就係提供多款顏色選擇,可以襯返你鍾意嘅穿搭風格。講到低調程度嘅話,GO Ultra 嘅外觀設計都相對唔會咁惹人注目。

LOGO

Insta360 GO Ultra 部機上面冇任何LOGO,反而DJI Osmo Nano 機身就印有 DJI LOGO。因為 Osmo Nano 機身更細,所以戴喺身上嘅時候,個品牌LOGO會比較醒目。

因為冇明顯嘅品牌標誌,Insta360 GO Ultra 佩戴起上嚟同服裝嘅融合度更高,更加唔容易成為視覺焦點。不過都有人覺得DJI Osmo Nano 嘅品牌標誌設計更有個性、更型格,所以呢方面就純粹睇個人鍾意。

使用感

當運動相機佩戴使用嘅時候,兩部機嘅表現都一樣出色。但係如果要手持錄製嘅話,就肯定係Insta360 GO Ultra 嘅握持感更勝一籌,機身形狀更符合人體工學設計。不過有樣嘢要留意,Insta360 GO Ultra 係圓形機身,單獨手持嘅時候好容易轉動,要更加留意握持嘅穩定性。

螢幕尺寸

Insta360 GO Ultra 的螢幕更大,更容易看清楚。

不過,DJI Osmo Nano 嘅OLED顯示屏都好靚仔,預覽畫面都夠晒清晰。但係講到自拍同低角度拍攝嘅話,仲係Insta360 GO Ultra 嘅翻轉螢幕更有優勢。

標準套裝對比

對比標準套裝發現,DJI Osmo Nano 多出了相機保護殼。

安裝佩戴方式

固定在T恤上

兩部相機都可以透過磁吸吊墜固定喺T恤上面。講到低調隱蔽性嘅話,我覺得Insta360 GO Ultra 同T恤嘅融合度更高,更加唔容易惹人注意。

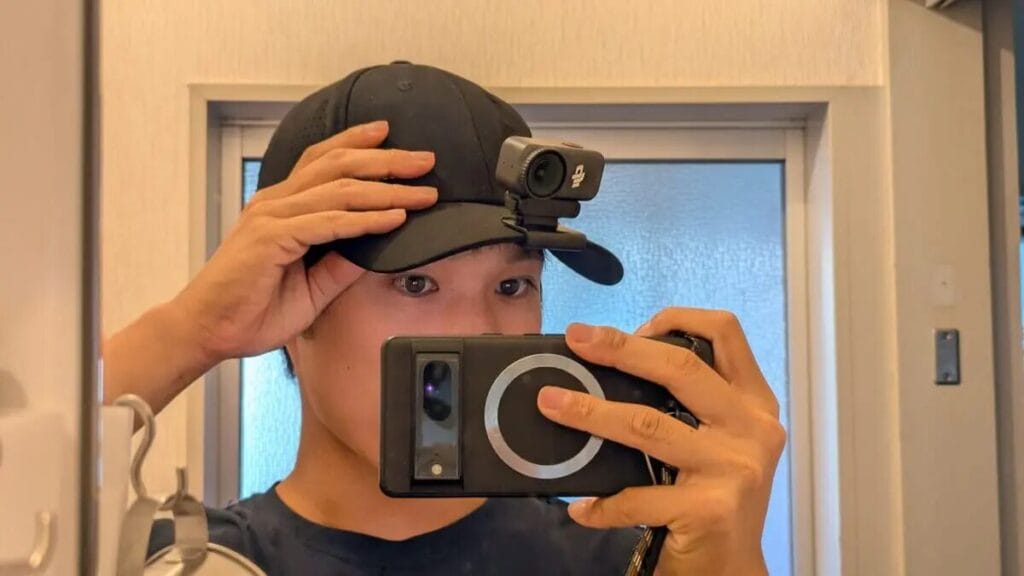

戴在帽子上

Insta360 GO Ultra 和 DJI Osmo Nano 的標準套裝中都有一個帽夾,可以將相機夾在帽子上使用。

GO Ultra 要反轉戴帽先用到,而DJI Osmo Nano 就可以直接固定喺帽檐上面。用GO 3S 嘅話,裝喺帽檐完全冇問題;但係 GO Ultra 因為重量超過50克,戴起上嚟會明顯感受到頭部有負擔。仲有,反轉戴帽仲會令頂帽嘅遮陽防曬功能完全冇晒作用添(笑)。

使用旋轉支架

Insta360 GO Ultra 嘅旋轉支架,採用咗黏膠加吸盤嘅雙重固定設計;至於Osmo Nano,就淨係配咗吸盤一種固定方式。

黏膠吸盤嘅用途夠晒廣泛,無論係木頭定牆壁都可以黏實;但講到方便易用嘅話,Insta360 GO Ultra 嘅吸盤先係更優嘅選擇。

相機保護

為了保護相機, Insta360 GO Ultra 使用了牽引繩 ,而 DJI Osmo Nano 則配有保護套 。

Insta360 GO Ultra 嘅機身要擺喺 Action Pod 入面用,所以冇辦法裝保護殼。為咗補足呢個問題,Insta360 就配咗條掛繩防止部機跌落。不過如果你唔小心撻親嘅話,DJI Osmo Nano 嘅保護殼就可以更好保護部相機。打個比方,如果你踩電單車或者公路單車,想就算撻親都唔會整壞相機,咁保護殼就係更穩陣嘅選擇。

電池 & 運行時間 & 發熱問題

就電池規格而言,兩者都很出色,但 DJI Osmo Nano 相機過熱問題更加嚴重。

| GO Ultra | DJIOsmo Nano | ||

| 電池 | 單機身 | 500mAh | 530mAh |

| Action Pod | 1450mAh | 1300mAh | |

| 運行時間 | 單機身 | 4K:60分鐘 1080P:70分鐘 | 4K:50分鐘 1080P:90分鐘 |

| 單相機 + Action Pod | 4K:170分 1080P:200分 | 4K:120分鐘 1080P:90分鐘 | |

| 充電時間 | 單機身 | 80%充電:12分鐘 100%充電:20分鐘 | 80%充電:15分鐘 100%充電:30分鐘 |

| 單相機 + Action Pod | 80%充電:18分鐘 100%充電:40分鐘 | 80%充電:18分鐘 100%充電:50分鐘 | |

| 支援溫度 | -20℃ 〜 40℃ | -20℃ 〜 45℃ | |

| 發熱 | |||

運行時間

DJI Osmo Nano 在 1080P 模式下的錄製時間多出 20 分鐘,但 Insta360 GO Ultra 在 4K 模式下則領先達 50 分鐘。

充電時間

兩款設備都提供快速充電功能, Insta360 GO Ultra 快 10 分鐘充滿電 。

發熱

相機過熱一直都係我比較在意嘅問題。我用4K 30fps(HDR開啟)嚟拍攝,呢個係典型嘅高負荷場景,不過Osmo Nano好快就因為過熱而停止錄製。

| GO Ultra | Osmo Nano | |

| 發熱導致錄製停止 | 不會發熱 | 錄製 22分24秒 後發熱關機 |

唔夠11分鐘之後,螢幕出現「充電已暫停」嘅訊息,Action Pod停止對單相機供電。

此後,Osmo Nano 因溫度過高而停止拍攝。這令人相當意外,畢竟這是 DJI 嘅產品。

我們進行咗五次測試,分別測試相機單獨使用同放置喺收納盒中嘅情況。結果發現,以 4K 30fps 拍攝平均約 30 分鐘後,相機會因過熱而停機。切換至 1080P 拍攝時,雖然能喺短暫斷電後快速恢復錄製,但喺室溫環境下僅 22 分鐘就再次因過熱停止工作。

這似乎係 Osmo Nano 嘅一個致命缺點。雖然官方聲稱可以喺高達 45°C 嘅環境下運作,但實際表現令人質疑這項規格嘅真實性。

相比之下,Insta360 GO Ultra 喺4K 30fps模式底下,可以連續錄製2小時15分鐘都唔會過熱。開啟節能模式嘅話,續航可以去到170分鐘;非節能模式就係135分鐘。呢個數據足以證明,GO Ultra嘅散熱能力同穩定性都超級出色。

解決 DJI Osmo Nano 發熱的5種方法

DJI Osmo Nano 容易發熱的問題可以通過嘗試以下方法來解決,但如果是超過 30分鐘的長時間錄製還是建議考慮 Insta360 GO Ultra

- 斷開 Vision Dock 連結

若未連接 Vison Dock 時按下錄製鍵,DJI Osmo Nano 可以在 4K 30fps 下連續錄製約 40分鐘。但是由於高畫質影像處理會導致機身發熱,關閉 Vision Dock 的無線通訊(此為高負載操作)能有效延長錄製時間。

- 分段錄製(每5分鐘暫停一次)

避免長時間連續拍攝,改為分段錄製5分鐘短片,暫停後稍作冷卻,是最簡單且有效的防過熱方法。

- 使用原廠保護殼

- 關閉非必要功能

關閉語音控制,停用遠端遙控,調低螢幕亮度,禁用外接麥克風

- 降低畫質

若需長時間錄製,建議調整至 2.7K 或 1080p 30fps,僅在關鍵時刻切換回 4K 畫質。

麥克風

關於麥克風性能,我測試了兩個場景:日常Vlog 錄製和防風噪模式。

Vlog 錄製↓

兩部相機嘅錄音效果都夠晒清晰。不過,Osmo Nano 錄出嚟嘅聲音聽落更自然,GO Ultra 嘅音效就稍遜一籌,尤其係音質細節方面,仲係唔夠DJI Osmo Nano 做得好。我感覺 Insta360 GO Ultra 對腳步聲同昆蟲叫聲嘅捕捉能力,大約淨係得 Osmo Nano 嘅七成左右。講到個人選擇嘅話,我會揀用 DJI 嘅咪高峰。

防風噪↓

我分別將佢裝喺單車上面(風噪降低模式調到「弱」)同埋裝喺汽車上面(風噪降低模式調到「強」)測試,發現GO Ultra 喺減低風噪方面嘅表現確實更出色。Insta360 GO Ultra 採用咗網狀結構設計,所以無論係邊種模式,都可以有效減低唔少風噪。

如果打算用外接咪高峰拍片或者做Vlog,Insta360 GO Ultra同DJI Osmo Nano都係好選擇。GO Ultra兼容Mic Air,Osmo Nano就兼容DJI Mic 2。不過用DJI自家咪高峰接Osmo Nano,依家分体仲係睇唔到实时画面,唔知之後固件更新可唔可以完全解决呢个问题。

錄製 Vlog 時,我更佳推薦使用外接麥克風

行動應用程式 APP

呢兩款相機嘅 APP (DJI Mimo、Insta360 APP) 功能都非常豐富,可以滿足日常嘅影片後製剪輯需求。然而,就我嘅個人經驗嚟講,我覺得 DJI Mimo 喺穩定性方面略遜於 Insta360 APP。

從軟件角度嚟睇,Insta360 APP 喺加載速度同剪輯體驗方面明顯更加快更加流暢。

使用 APP 可以做什麼?

無論係自動剪輯定手動剪片,DJI同Insta360嘅手機應用程式都功能齊全,仲夠晒易用,所以你完全唔使擔心錄完片之後點樣快速剪輯。DJI Mimo同Insta360 APP嘅操作體驗都幾相似。俾大家參考下,呢條片就係我用Insta360 GO Ultra 錄製,再用Insta360 APP自動剪輯出嚟嘅成品:

APP 連接穩定性

在 APP 連接方面,DJI Osmo Nano 的應用程式連接速度較慢( # ゚Д゚)つ〃。

我發現 DJI Osmo Nano 連接 DJI Mimo 時,經常會有啲唔穩定嘅情況;但用 Osmo 360 或者 Action 5 Pro 就完全冇呢個問題,所以我覺得呢個唔係 DJI Mimo app 嘅問題,而係 Osmo Nano 本身嘅處理器或者無線模塊出咗狀況,真係好希望DJI可以出個韌體更新,將呢個問題修好。

開機速度

DJI Osmo 360 嘅啟動速度超快,反而 Osmo Nano 就相對慢啲。我發現 Osmo Nano 處於待機模式嘅時候,開機速度好快;但係如果超過10分鐘冇操作,相機退出待機模式之後,重新開機就需要好長時間。至於Insta360 GO Ultra ,無論開機定關機都穩定好多。

| GO Ultra | Osmo Nano | |

| 開機速度 | 約3至5秒 | 約0.5至8秒 |

套裝

對比 GO Ultra 同 Osmo Nano 嘅套裝就知道,兩間廠商真係好重視「VLOG」「跑步」同「單車騎行」呢三個場景,配件都圍住呢啲場景做優化。仲有,GO Ultra 仲特別出咗家庭套裝,而 Osmo Nano 就新增加咗車載套裝,兩款套裝嘅側重點完全唔一樣,好睇你自己嘅拍攝需求。

從配件角度睇,Insta360 推出嘅套裝通常會包埋更多配件,而且每個套裝入面都配有 GO Ultra 拍片時必備嘅快拆支架,用起身真係超方便。

GO Ultra 有哪些套裝?

| 套裝名 | 適用場景 | 內包配件 |

| 創作者套裝 推薦必入 | Vlog📹 | 快拆支架、迷你腳架自拍桿、旋轉支架 |

| 跑步套裝 | 跑步🏃 | 快拆支架、螢幕保護貼、頭帶、背包夾 |

| 單車套裝 | 騎行🚴 | 快拆支架、螢幕保護貼、背帶支架、運動支架 |

| 家庭套裝 | 親子記錄👶 | 快拆支架、大頭寶寶套裝、迷你腳架自拍桿 |

想看GO Ultra 配件詳細解說? 歡迎參考以下測評

DJI Osmo Nano 有哪些套裝?

| 套裝名 | 適用場景 | 內包配件 |

| 跑步套裝 | 跑步🏃 | 磁力頭帶 |

| Vlog套裝 | Vlog📹 | Mic Mini發射器、70公分自拍桿 |

| 公路騎行套裝 | 公路騎行🚴 | 胸帶、柔性支架、車座支架、快拆支架 |

| 車載套裝 | 開車🚗 | 車用吸盤、快拆支架 |

| 徒步套裝 | 徒步⛰️ | 肩帶支架、磁力頭帶、快拆支架 |

其他差異

還有一些其他差異,讓我們快速比較一下。

| GO Ultra | Osmo Nano | |

|---|---|---|

| 支援 SD 記憶卡 | ||

| 內置儲存 | ||

| Apple Find My | ||

| 語音控制 | ||

| 手勢控制 | ||

| 2倍無損變焦 | ||

| 遠距離監控錄製畫面 |

支援內置儲存

DJI Osmo Nano 採用內置儲存加SD卡嘅雙儲存設計,呢個配置喺Osmo Action 5 Pro同Osmo 360上面都有用到。如果唔記得插SD卡嘅話,內置儲存就夠晒方便,我超鍾意呢個功能。

DJI Osmo Nano 有64GB同128GB兩個容量版本,傳輸速度唔一樣。我用緊嘅係128GB版本,傳輸速度可以去到500-600MB/s;不過聽講64GB版本淨係得400-500MB/s,兩個版本嘅速度差確實好明顯。

Apple Find My

Insta360 GO Ultra 與 iPhone 相容,並具備 Apple Find My 功能,這樣可以有效防止因為意外附著在某物上或從口袋中掉出來而導致的遺失。

語音和手勢控制

DJI Osmo Nano 加入咗手勢控制功能,而Insta360 GO Ultra 就更加犀利,只要擺出手勢或者攞出手掌,就可以錄影或者影相。喺呢方面,Insta360 就比 DJI Osmo Nano 全面得多。

| GO Ultra | Osmo Nano | |

|---|---|---|

| 影片錄製 | 臉部 手掌 | 拍手兩次 點頭兩次 |

| 拍照 | 和平標誌 | |

| 語音控制 | 日語 英語 中文 | 英語 中文 |

2倍無損變焦

淨係得Insta360 GO Ultra 先支援2倍無損變焦,呢項功能真係超方便。仲可以維持住4K影像質素嘅同時進行變焦添。我自己就好常用呢項功能,因為佢可以徹底改變畫面構圖同埋表達效果。

遠距離監控錄製畫面

Insta360 GO Ultra 仲有一樣方便嘅功能,就係可以遠端檢睇錄低嘅片。即係話你可以將淨機身裝係遠處,然後直接喺面前嘅熒幕睇緊錄影畫面。我覺得呢個功能超級實用,因為如果每次都要將相機擺返去 Action Pod 先至可以檢查嘅話,過程實在好麻煩。

雖然Osmo Nano喺內置儲存空間方面有優勢,但係如果計埋其他方便嘅細功能同埋零壓力嘅使用體驗,GO Ultra可能會略勝一籌。

相同點

防抖

在我看來,無論是 DJI 還是 Insta360 的相機,防抖都達到了「無需擔心」的程度。即使是在騎乘登山車或越野自行車時,防抖效果依然出色。

- GO Ultra 提供四種防手震設定:「關閉」、「低」、「標準」及「高」。

- Osmo Nano 提供三種設定選項:「關閉」、「RockSteady(標準影像穩定)」及「HorizonBalancing(水平維持功能)」。

用Insta360 GO Ultra 拍片嘅時候,無論係踩車定係手執拍攝,我都會用「標準」影像穩定設定。用到 DJI Osmo Nano 嘅時候,我就會開 RockSteady 嘅廣角設定。

防水

兩款機嘅防水性能一樣,淨係機身嘅話可以喺淺水入面正常使用,但係如果完全浸落水就會出事。講返技術參數,兩部機嘅防水等級都係IPX4,所以淋少少水完全冇問題,但係如果跌落大水入面,隨時會整到部機死機。

| GO Ultra | Osmo Nano | |

|---|---|---|

| 單機身防水等級 | 10m 防水 | 10m 防水 |

| 整機防水等級 | IPX4 | IPX4 |

遠距離控制相機

正如我之前提到的,只有使用 Insta360 GO Ultra 才能進行遠端影片檢查。不過,這兩款相機都允許在拍攝前進行遠端監控。因此,在使用 DJI Osmo Nano 拍片時,最好在拍攝前仔細檢查構圖。

Insta360 GO Ultra & DJI Osmo Nano 分別適合哪些人?

不願在功能或使用體驗上妥協

如果你注重產品嘅完整性,我強烈建議揀購 Insta360 GO Ultra 。雖然佢嘅價錢相對於 DJI Osmo Nano 略高,但額外俾嘅費用其實相當抵值,因為 GO Ultra 有啲 Nano 無辦法提供嘅優勢:

- 穩定,畫質好

- 不發熱

- 應用軟體 APP 連接穩定

- 遠端檢查很方便

- 翻轉螢幕設計

- 支援快速充電

- 防風,麥克風音質好

價格

如果你最看重嘅係價錢,而非產品嘅完整功能,咁DJI Osmo Nano 嘅定價真係好有吸引力。佢比起 GO Ultra 平咗成 1.5 倍,仲有超高嘅性價比,抵買得很。

Vlog 場景、穿著私服錄製不想相機太顯眼

Insta360 GO Ultra 有黑色同白色兩款顏色揀,機身上面又冇顯眼嘅大Logo,所以就算配埋休閒衫都唔會覺得突兀。我覺得佢呢個設計男女都啱用。

運動場景、會錄製慢動作延時

另一方面,淨係得 DJI Osmo Nano 先做到4K 120fps拍攝。因為佢可以放入保護殼入面,就算拍緊片嘅時候跌落嚟,都幾乎冇損壞風險。對於鍾意拍慢動作或者喺運動場景拍片嘅朋友,我更推薦揀Osmo Nano。

廣角與低光表現需求

Insta360 GO Ultra 嘅廣角視野比Osmo Nano更闊,而且喺低光拍攝方面仲支援Pure Video同AI降噪技術。除此之外,佢仲支援4K 30fps嘅HDR錄影功能。如果你對廣角同低光表現有較高要求,我更推薦揀GO Ultra。

專業調色與續航力需求

DJI Osmo Nano 支持10-bit 和 D-Log M 色彩表現,非常適合需要進行廣泛後期製作的用戶。

FAQ 常問問題

- 📸 哪一台更適合夜拍?

Insta360 GO Ultra同DJI Osmo Nano兩款都支援夜間拍攝,不過兩者嘅表現風格就差好遠。

Insta360 GO Ultra 有更強嘅細節解析力同埋鮮艷嘅色彩表現,就算係光線昏暗嘅環境入面,都可以清晰捕捉到拍攝主體同埋畫面層次。相對而言,DJI Osmo Nano 嘅色彩飽和度就會略顯偏淡。- 🎥 哪一款更適合長時間拍攝?

喺長時間錄影方面,Insta360 GO Ultra 表現更穩定。佢具備良好嘅散熱同高溫耐受力,就算連續拍攝,都可以保持穩定運作。相比之下,DJI Osmo Nano 就比較容易出現機身發熱問題,喺高溫環境下甚至可能自動關機。

- 🎙️ 哪一款的錄音效果更好?

兩部相機喺音訊處理方面,採用嘅策略完全唔同。

Insta360 GO Ultra 提供四種音訊設定俾你自由調校,包括「風噪抑制(強/弱)」、「音訊增強」同「原始模式」,方便根據唔同拍攝環境靈活切換。至於DJI Osmo Nano ,雖然冇多層級設定,但係預設錄音質素都幾唔錯,就算係標準模式下,都可以有效抑制風聲。- 配件相容性有什麼差異?

喺配件相容性方面,兩款產品嘅分別好明顯:

Insta360 GO Ultra 需要搭配專用嘅磁吸快拆支架先至得。

DJI Osmo Nano 就支援 DJI 系列產品嘅標準快拆系統,相容性更高,仲可以沿用其他 DJI 產品,例如 Osmo Action 5 Pro、Osmo Action 4、Osmo 360。

總結

我始終都覺得 Insta360 GO Ultra 係一款更完整嘅產品。佢嘅畫質依然出色、發揮穩定,一如既往可以畀到 95 分。

DJI Osmo Nano 作為後起之秀,原本令我期待它能在細節上更進一步,但實際使用後發現,在「易用性」方面仍有改進空間 —— 像是 App 連線、遠端控制等部分,還需要再打磨。

DJI 一向都以 Osmo Action 運動相機聞名,但今次 Osmo Nano 嘅開機速度同穩定性都略嫌不足。加埋過熱問題、APP 連線不穩,確實有啲影響使用體驗。雖然 DJI Osmo Nano 嘅售價比起 GO Ultra 平約 1.5 倍,但整體完成度始終有差距。如果你特別鍾意 DJI 嘅品牌風格,或者最看重嘅就係「價錢」,當然可以考慮入手 DJI Osmo Nano。只不過我覺得,若果 DJI 可以再多花啲時間完善呢款產品,會更符合品牌一貫嘅高標準。

唔想買咗迷你相機用落先覺得後悔,揀經過幾代產品更新嘅 Insta360 GO Ultra 會更穩陣。至於如果將來推出 DJI Osmo Nano 2,我相信會更加成熟、更加完善 —— 絕對值得期待,或者明年就有得見啦。